【报送单位】:北京市地质环境监测所 | 2024-02-20

(贵州黄果树瀑布 刘巍供图)

地下水是赋存于地面以下岩石空隙中的水,在国家标准中,是指埋藏在地表以下、各种形式的重力水;狭义上是指地下水面以下饱和含水层中的水。地下水按存在的形式,可分为气态水、吸着水、薄膜水、毛细管水、重力水和固态水等。

地下水和地表水是人类使用最广泛的水资源,地下含水层中蕴藏着除极地冰盖以外的99%的淡水。

区域分布——我国的地下水资源情况

我国地下水天然资源年均8069亿立方米,占我国水资源总量(河川径流量和地下水量)的30%左右。全国70%的人饮用地下水,660多个城市中有400多个城市以地下水为饮用水源。对于我国大多数居民来说,地下水就是赖以生存的生命之水。另外,地下水是工业建设、城镇化建设、国土开发和农林牧渔业等领域的主要水源。

我国地下水分布区域性差异明显。就区域水文地质条件而言,中部的秦岭山脉是我国地下水不同分布规律的南北分界线。北方地区有地下水的国土总面积约占全国的60%,地下水资源量约占全国地下水资源总量的30%,开采量约占全国地下水开采资源量的49%。

(常见的农用水井——潜水井)

我国地下水的开采量约占全国总用水量的10%~15%,其中北方各地区由于地表水资源不足,地下水开采利用量大。我国地下水的大规模开采始于20世纪50年代,主要用于农业。至70年代开采量增速加快,1979年黄河流域平原区的浅层地下水利用率达48.6%,海河、滦河流域更高达87.4%。1988年全国270多万眼机井的实际抽水量为529.2亿立方米,机井的开采能力为800多亿立方米。至1999年,全国地下水开采量已达1116亿立方米。2000年以后,地下水开采受到控制,但受气候等因素及经济发展的影响,地下水开采量下降趋势并不明显。2018年,我国地下水开采总量约976.4亿立方米,占总供水量的16.2%。

了解前提——地下水的分类

通常情况下,地下水离地面的距离不超过几米,有的才几厘米。地下水存在于地下,不像地表水可以看得见、摸得着、尝得到,不能轻而易举地获得。没有适合的技术和方法,发现地下水都很难,更不用说开采了。

地球上有很多淡水资源可以被我们利用,为什么还要开采地下水呢?这主要是地下水的特性所决定的。

地下水在地球上分布非常广泛,不仅储量巨大,水质也相对稳定、良好。无论在炎热干燥的沙漠中,还是陡峭的高山上,都有地下水存在。它就如同一个埋藏在地下的宝库,等着人们来挖掘。尤其是在地表缺水的干旱、半干旱地区,地下水更是责无旁贷地承担起主要供水水源的职责。除此之外,有些含有特殊化学成分或水温较高的地下水,还有辅助医疗之效,可用于开发热源、制作饮料以及提取有用元素等。

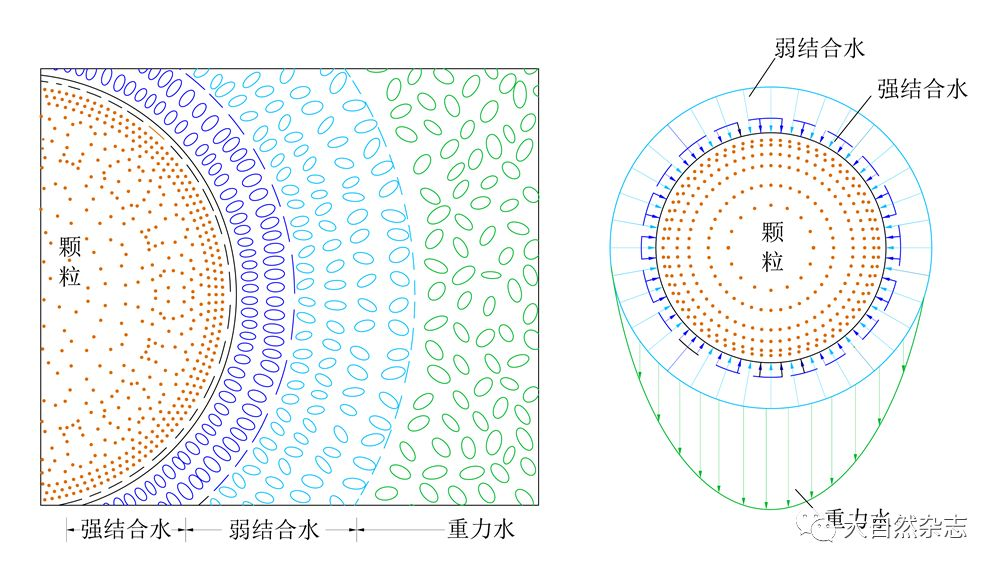

地下水这么好,开采却不容易。想要开采地下水,就先要了解它是怎样存在的。科技工作者关注较多的是重力水、结合水和毛细水三类。重力水是地下水最主要的赋存状态。下雨的时候,雨水透过砂土地渗入地下,在重力作用下,岩土中下渗的地下水就是重力水。重力水不仅可以下渗,还可以在地下流动,只不过流速会慢一些,这是由岩土之间的空隙决定的。重力水最简单、也最重要,是人类开发利用的主要对象。

(结合水和重力水示意图)

结合水是受固体颗粒表面静电作用而被吸引和包围在颗粒四周的水,它不易被看到,但是很容易理解。结合水不能任意流动,一般附着在固体颗粒表面,只有受到很强的外力作用才能分离下来。结合水的存在形式有点像北京人喜爱的小吃——驴打滚儿,岩土颗粒就是其中的黄米面胚,结合水则是上面沾着的黄豆面儿。固体表面附着得很结实的就是强结合水,那些一蹭就掉的就是弱结合水。

毛细水又称毛细管水,是由于毛细作用保存在土层或者岩层毛细空隙中的地下水。很多人都知道毛细水,植物的生存就离不开毛细水。在广袤的大地中,以毛细水形式存在的地下水非常广泛。因为在岩石和土体中存在着无数的细小空隙,就是众多的毛细管。毛细水整体数量不多,却很重要。地下水的蒸发、土壤盐渍化现象等都与毛细水及毛细作用有关。同时,它也是寻找重力水的重要指示物。在岩溶景观中,美丽的“石花”就是由于毛细水作用而形成的。

(毛细作用形成的石花)

确定目标——地下水含水层

当人们看到机井里喷涌而出的地下水时,常常会有错误的想法:地下水在地下可以大量汇集在一起,可以被人们用水泵抽出来,抽之不尽、取之不竭。其实,地下水储存于岩土的空隙中,这种空隙一般都很小,地下水大量汇集在巨大空间中的情况是非常少见的。

地下水埋藏于地下岩土的空隙之中,岩土体一般是成层分布的,所以地下水也有成层赋存的特征。同时,地下水的分布、运动和水的性质都受到岩土特性以及贮存空间特性的影响。

岩土由于颗粒大小和性质的不同,往往是层状埋藏的。其中,空隙较多、含水量较大、出水能力强的就是含水层,而那些空隙小而少、出水能力弱的就是弱透水层或隔水层。寻找地下水水源,就是要找含水层。

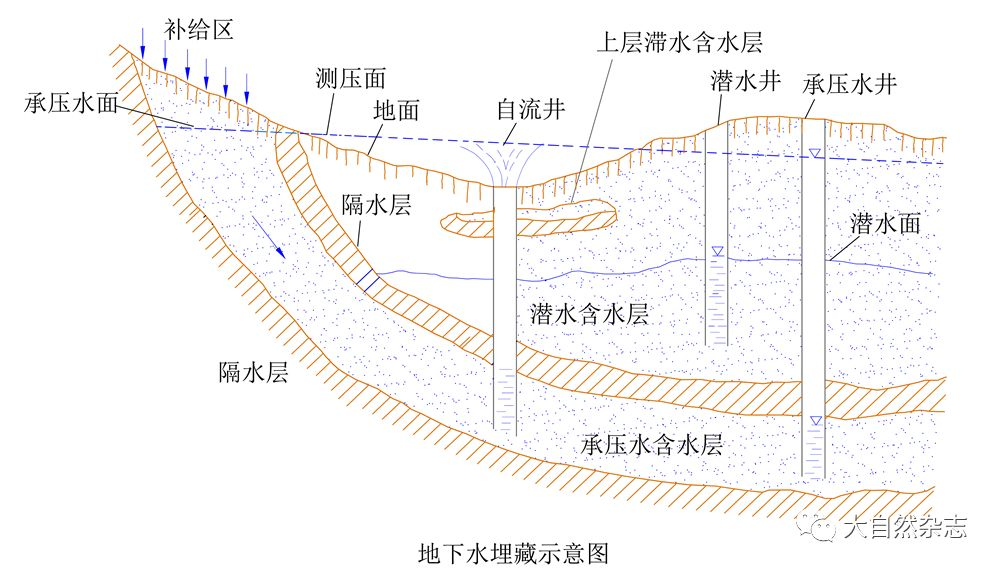

依据地下水所处的部位和受隔水层的限制情况,含水层可分为潜水含水层、承压水含水层和上层滞水含水层三类。

潜水含水层埋藏在地面以下、第一个稳定隔水层之上,是有自由水面的含水层。赋存于潜水含水层中的地下水称为潜水,潜水的表面是一个自由表面,只承受大气压力,主要由降水和地表水入渗补给。

潜水是人类开采的主要目标。由于埋藏浅且上面没有连续的隔水层,所以潜水与大气圈、地表水圈等具有密切的联系,气象和水文因素以及人类活动都会对潜水的水量、水质和水位产生显著的影响。潜水积极参与地球表层的水循环,被人们广泛地利用,为数众多的民井大多打在潜水含水层中。

承压含水层是埋藏在两个稳定隔水层之间的含水层,充满于承压含水层中的地下水称为承压水。位于承压含水层上部的是隔水顶板,位于下部的是隔水底板,隔水顶板与隔水底板之间的距离为承压含水层的厚度。

承压水具有承压性,当上覆的隔水层被凿穿时,水能从钻孔上升或喷出。由于受到隔水顶板的限制,承压水受气象或水文因素的影响较小,参与水循环不像潜水那样积极。有些埋藏很深的承压水几乎不与外界发生联系,还保留水龄相对很长的地下水。正因为承压水与外界接触少,所以承压水的水质不易受到污染,较适于生活饮用。

相对于前两种含水层,上层滞水含水层的供水能力相对较弱。上层滞水是指由于局部的隔水作用,下渗的大气降水或地表水停留在浅层的岩石裂缝或沉积层中所形成的蓄水体。上层滞水的水量一般不大,所在位置高于潜水面,在缺水地区可以成为小型或暂时性的供水水源。

为了更好地支持地下水的开发利用,研究人员将地下水划分成不同的含水层组,并对水位、水质等变化进行监测。20世纪的地下水监测只针对潜水和承压水这两层来开展。随着地下水管理的精细化,地下水的监测层位增多,如在北京市平原区6900平方千米的范围内,就建起了可监控四个含水层组的监测网。

展望未来——地下水的开发与保护

开发利用地下水的第一步是找到地下水,找水的过程即水文地质勘查。现代科技条件下勘查地下水的方法很多,包括地质测绘、钻探、物探、水文地质试验、化探和遥感等多种手段。找水过程中,一般会根据不同地区的地貌、地层、岩性等特点,选择最有效、最经济的方法或多种方法组合开展工作。自20世纪50年代从来,我国开展了数次水文地质勘查,取得了大量地下水监测和研究成果。

找到地下水(含水层)以后,第二步就是取水。如果地下水埋藏得比较浅,挖浅井就可以取水。如果地下水埋藏较深,就须把井挖深一些。现代钻井技术已经可以钻透万米厚的地层,开采地下水的技术手段似乎已经不再是问题,然而事实却并不乐观。

(九寨沟 孙颖供图)

地下水是地球水循环的一部分,虽然很难枯竭,但也不是可以无限开采的。在过去的几十年里,我国北方地区大部分城市把地下水作为主要的供水水源,不同程度地存在地下水超采的情况。而超采,特别是持续超采,会直接造成区域地下水位下降,导致地下水开采成本上升,还会对地下水质以及城市地质安全、环境和生态等造成影响。据测算,自20世纪70年代大规模使用机井灌溉以来,我国华北地区的地下水储存量已累计亏损1 800亿立方米,造成湿地变干、河流枯竭、地面沉降以及海水入侵等严重问题,也导致地下水的水质持续恶化。

为了实现可持续发展目标,我国近年来实施了一系列措施保护地下水资源,努力修复由于持续超采受到破坏的地下水环境,其中的两个工作重点是限制地下水超采和调水。严格控制地下水超采,特别是减少深层地下水开采,是遏制地下水污染加剧趋势、缓解地面沉降等地质环境问题的基础。调水,就是把水资源丰富地区的水通过水利工程运送到缺水地区,家喻户晓的南水北调工程就是为了解决北方地区水资源紧缺而实施的一项国家级战略工程。

以北京市为例,自1999年以来的地下水开采量维持在每年20亿~ 26亿立方米,占全市供水量的60%以上。2014年底南水北调工程中南水进京后,地下水仍占全市供水量的50%左右。至2019年9月,已有50亿立方米的水调入北京,其中有33亿立方米纳入自来水管线,成为本地水资源的重要补充。然而,地下水资源依然面临着水位下降和水质恶化的双重压力。近30年来,浅层地下水位一直处于持续下降状态,与20世纪60年代相比,地下水储量减少了95.82亿立方米。令人欣慰的是,2015年至今,北京地区的地下水位下降已逐步得到控制,地下水处于涵养阶段,饮用水安全保障水平持续提升,水环境质量也有改善的趋势。南水北调工程的实施,为北京市地下水涵养保护提供了契机。

(北京市房山区应急水源地抽水试验)

地下水是支撑城市发展和人民生活的生命之水,保护好地下水就是保护好人类的未来。

(本文图片除说明外,均由作者提供)

(作者单位:北京市地质环境监测所)

作者:王蕴平

浏览量: